“Кукушечка”, или Очень детская историйка

Первый раз с «кукушечкой» я встретился еще до школы. Именно так, ласково, моя бабушка называла черный паровозик, возивший несколько вагонов по кругу вблизи парка Челюскинцев. Мы стояли на перроне в окружении еще десятка бабушек и внуков и вглядывались вдаль, за сосны — оттуда должен был показаться состав.

Время от времени, устав от ожидания, я поворачивался спиной к «железке» и с восторгом рассматривал маленький изящный дворец. На дворце было написано «Парк культуры» — так в то время называлась главная станция Детской железной дороги. В какой-то момент от созерцания меня отвлек далекий звук: из-за сосновой рощи отчетливо долетело хрипловатое паровозное «фу-фу».

— Ку-ку, — передразнила бабушка и добавила, — «кукушечка»... сколько я на ней наездила!

Мы заняли места в вагоне, и поезд тронулся. За окном мелькали станции, в какой-то момент, пока я смотрел в окно, незаметно вышла бабушка, рядом уселись дети... А поезд с «кукушечкой» все ехал и ехал.

Вокзал Детской железной дороги. 1955 год, арх. Г.В.Заборский

Много лет спустя я купил деревенский дом — с сараями, с баней, с погребом... Основательный дом: сараи сложены из крупных бревен, баня покрыта старинной черепицей, погреб укреплен потемневшими от времени рельсами. Вскоре я узнал, откуда все это добро попало в мое хозяйство: бревна прежде были стенами стоявшего по соседству, при поляках построенного деревенского клуба, черепица век назад покрывала панскую усадьбу, а рельсы тянулись веселой узкоколейкой в соседнем лесу. От нее и по сию пору осталась высокая насыпь, укрытая густым ельником.

Насыпь узкоколейки

Бродя по этой насыпи и время от времени срезая то семейство маслят, то одинокого рыжика, я подошвами ощущал лежавшие здесь когда-то шпалы, спиной чувствовал взгляды станционных строений, и на краю слуха улавливал голоса ушедших в небытие пассажиров и далекий паровозный крик. Здесь начиналась белорусская Атлантида, опустившаяся на дно и исчезнувшая в море времени.

Грех было не заняться историей.

Станция Кобыльник. 1916 год

Узкоколейку построили немцы в разгар Первой мировой войны. Она соединяла литовский Швенчёнис через Лынтупы с деревней Кобыльник неподалеку от Нарочи. Из Германии по ней везли орудия и снаряды, назад — доски, бревна, брус... После войны на Виленское море (так поляки называли Нарочь) устремились отдыхающие.

Журнал Turysta w Polsce. 1937 год

Вот что писал журнал «Туризм в Польше» после того, как в 1937 году железку продлили на четыре километра до станции Купа на берегу Нарочи:

До сих пор Виленское море было доступно лишь для людей закаленных и привычных трудностям. Около 10 часов тратилось на путешествие от Вильни до Кобыльника. Теперь можно доехать до самого берега за четыре часа. Эта железная дорога относится к наиболее живописным в Польше. Некоторые ее отрезки, особенно возле Ольшева, напоминают Шварцвальд и Вогезы (горные массивы в Германии и во Франции — MV). Паровозный пар вьется серпантином по высокой насыпи среди густого бора, перелетает через яры и овраги, на дне которых пенятся бурные речки. В речках тех водится даже форель. Последний отрезок железной дороги с видом на Нарочь самый красивый. Только лишь для того, чтобы взглянуть на эту красоту, стоит сюда приехать.

Кобыльник на картине А.Ромера. 1880 год

Я читал польский журнал, и названия отзывались голосами из прошлого. Когда-то родители ездили в Купу к друзьям и брали меня с собой. С утра мы выходили по ягоды и, набрав несколько ведер черники, возвращались, чтобы, изголодавшись, наброситься на свежепойманных и немедленно закопченных угрей. Жир с огромных рыб стекал на гору томленой в русской печи картошки. Натюрморт дополняли бутыль самогона и огурцы-однодневки. Перед отъездом родители обязательно заворачивали в Кобыльник купить яблок, яиц и прочих деревенских радостей. Узкоколейку я не запомнил, а скорее всего, не застал — закрыли ее в 1961 году из-за дури какого-то чиновника, имя которого поглотило все то же море времени. Через несколько лет Купу переименовали в курортный поселок Нарочь, Кобыльник стал называться тоже Нарочью — но не курортным, а просто поселком. Ну, и наконец, тогда же на карте в радиусе шести километров появились еще две Нарочи — в прошлом, деревни Сцепенёво и Урлики. Глупые были времена, да и сейчас не умнее.

Карта озера Нарочь с еще четырьмя Нарочами

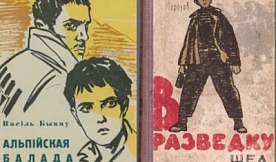

В поисках информации о «кукушечке» и узкоколейке я наткнулся на рассказ Бориса Заборова — минского художника, давно живущего в Париже. Рассказ назывался «Ядя» и повествовал о юношеской любви автора к девушке из деревни Купа — любви, скрывавшейся от бытовой суеты в «верхнем мире», на чердаке, среди завалов газет и журналов, издававшихся еще «за польскiм часам».

Однажды в этом завале я нашел альбом удлиненного по горизонтали формата, очень хорошей сохранности. На его обложке было написано „Озеро Нарочь“, по-польски. В то, что я увидел уже на первой фотографии, поверить было совершенно невозможно. По широкому пространству озера скользили белые треугольные паруса яхт. На набережной, выложенной гранитом, фланировали дамы в длинных роскошных платьях, мужчины в цилиндрах и строгих рединготах поддерживали дам под ручку. На высоком берегу стоял маёнтак, барский дом, который был похож на сказочный терем. По косвенным признакам рельефа, особенно полуострова, который острой косой врезался в озеро с правого берега, нужно было признать, что все это невообразимое чудо было вот здесь, в трехстах метрах от чердака, где я зачарованно перелистывал страницы альбома. И было все это не тысячу лет и даже не сто лет тому назад, а до войны.

Чудом, открывшемся будущему художнику на старых фотографиях, была та самая довоенная Купа. Сегодня, проезжая через курортный поселок Нарочь, я часто встречаю кавалеров и барышень в халатах, трениках и домашних тапочках, никогда — в длинных платьях и рединготах. Жизнь изменилась и продолжает меняться.

Семья академика Годнева на станции Кута. 1954 год (из семейного архива Годневых)

Как-то раз, заехав в Мядельский музей, я прочитал краткую историю района. Оттуда и узнал, что после того, как закрыли последнюю белорусскую узкоколейку, связывавшую внешний мир с «Виленским морем», власти разрешили крестьянам разобрать шпалы и рельсы для своих нужд. А паровозы... Один еще долго стоял в Швенченисе, в тупике, остальные порезали на металлолом. Впрочем нет, был еще один, который в последний момент спасли от ножа и отправили на службу в Минск — катать детей.

"Кукушечка"... Говорят, та самая - с Нарочи, списанная с ДЖД и выставленная сравнительно недавно на продажу

— «Кукушечка», — подумал я, разглядывая фотографию последнего паровоза последней нарочанской узкоколейки. И сам собой возник перед глазами игрушечный состав — он спешил из-за сосновой рощи к нам с бабушкой и на бегу отдувался, и обгонял стелющийся за ним дым, и, наконец, подъезжая, выдохнул из трубы долгожданное «фу-фу!»

Так неожиданно, через полвека, я узнал, что паровозик из детства, задолго до моего рождения проезжая мимо моего будущего дома, глухо окликал будущего меня.

Эту историйку я написал не только потому, что захотелось вспомнить начала собственной жизни — здесь и повода искать не надо! А повод есть: в этом году исполняется 100 лет с пуска Нарочанской узкоколейки и 60 лет с открытия Детской железной дороги в Минске.

***

Благодарю за помощь работников Мядельского музея народной славы и Игоря Филиппенка